施設案内

Facility Guide

患者さんの情報

〇もくじ〇

9.造血幹細胞採取(さい帯血採取、骨髄採取、末梢血幹細胞採取)

人の血管には、大事な三種類の血液細胞(白血球、赤血球、血小板)があります。それらの源になる細胞が造血幹細胞です。この造血幹細胞は通常骨髄の中にあります。

血液の病気(代表的なものとして急性白血病、悪性リンパ腫など)では、通常抗がん剤を使用して治療します。しかし、通常の抗がん剤では治癒を目指せない種類の病気である場合、造血幹細胞移植を計画されます。造血幹細胞移植は強い抗がん剤や全身放射線照射(=これを移植前処置(いしょくぜんしょち)とよびます)を使うことで悪い細胞をたたき、患者の骨髄の力を抑制します。そして、造血幹細胞を移植することで、造血することをサポートし、正常な血液が作られるようにし、根治をめざす目的で行われる治療です。また、同種造血幹細胞移植(他人から細胞をいただく場合)では、GVL効果(移植したドナー由来の免疫細胞が、体に残った悪い細胞を攻撃する効果)が期待されます。

再生不良性貧血のように、造血幹細胞がうまく働きにくくなる病気に対しても、強い抗がん剤などを行い、ドナー造血幹細胞を移植することで、血液をつくる力を取り戻すという目的もあります。

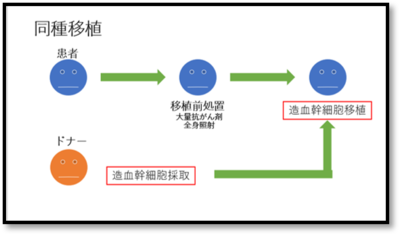

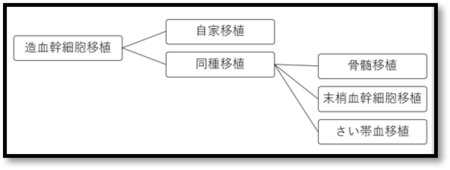

・患者が自分以外の他人から造血幹細胞をもらうことを「同種(どうしゅ)」造血幹細胞移植といいます。

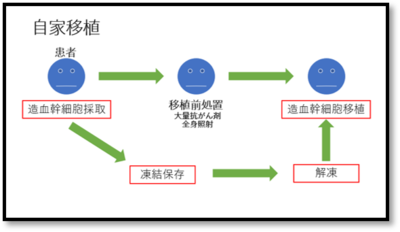

・患者の造血幹細胞をあらかじめ採取して凍結保存します。移植前処置後に患者の体に戻す方法を「自家(じか)」造血幹細胞移植といいます。

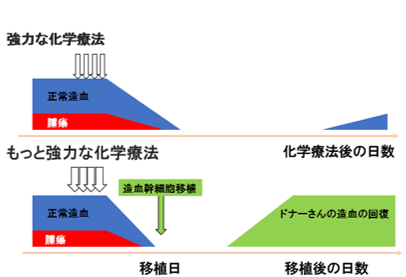

【自家移植のイメージ】

【同種移植のイメージ】

造血細胞移植センターは、主に同種造血幹細胞移植をサポートするセンターです。

【血液内科】

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、

再生不良性貧血 など

【小児科】

急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、悪性リンパ腫、脳腫瘍、

神経芽腫、再生不良性貧血 など

※上記掲載の病名は、一部のみとしております。詳細は各科にお問い合わせください。

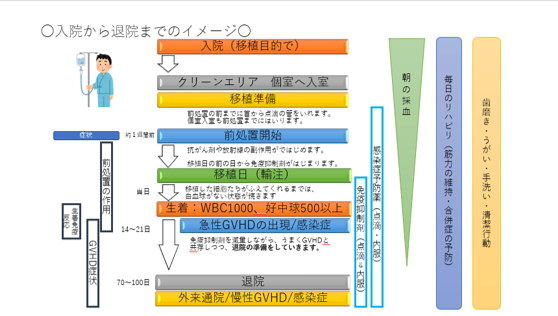

移植日の1週間ほど前から、大量抗がん剤や全身照射(全身放射線照射)などの移植前処置(いしょくぜんしょち)を行います。移植前処置の目的は、腫瘍細胞を減少させることと、ドナーさんの造血細胞を生着させるために患者自身が持つ免疫を抑制することを目的としています。

ドナーから採取した造血幹細胞液を点滴を通して体にいれていきます。これを輸注(ゆちゅう)といいます。輸注した日を移植日(いしょくび)といいます。

ドナーの造血細胞が増えてくるまで2~3週かかります。ドナーの造血細胞が増えたことを確認できた日を生着(せいちゃく)といいます。

【図 造血幹細胞移植後の造血回復のイメージ】

【図 造血幹細胞移植の一般的なスケジュール】

生着を迎えるまでの間、感染症を引き起こす可能性があります。また、生着後も感染症には継続して注意が必要となります。そこで、当院ではきれいに保たれた部屋に入室し治療を受けます。

血液内科病棟(8階東病棟):クリーンエリア内にある個室に入室し治療を受ける。

クリーンエリア内の廊下も無菌環境が整っている。生着までは基本個室入室。

小児科病棟 (4階西病棟):病棟内にある無菌室(個室)に入室し治療を受ける。

同種造血幹細胞移植は、さまざまな合併症(副作用)が生じる治療法になります。命に影響する合併症も多く存在します。以下に一般的に起こりうる合併症を記載します。これらすべてが起こるわけではありませんが、起こる可能性があると理解してください。

《移植前処置に伴う副作用》

移植前処置は、大量抗がん剤や全身照射を行います。それらの副作用によって、嘔吐、脱毛、骨髄抑制(白血球、赤血球、血小板の減少)、口内炎や下痢などの粘膜障害、腎障害、心筋障害、肝障害など強い副作用が生じることがあります。

移植前処置の長期に渡る副作用として、性腺機能不全(不妊、子供ができなくなること)、二次性発がん(もともとの病気とは関係のないがんが起こること)、白内障、間質性肺炎などを合併することがあります。

《感染症》

移植直後の3~4週間は、白血球が減少し感染症を生じやすくなります。この時期は、無菌室で過ごしていただく必要があります。順調にいけば移植後2~3週間前後でドナーさんの白血球が増えてきますが、その後もさまざまなウイルス感染症や真菌の肺炎にかかりやすい時期が続きます。

移植後少なくとも1~2年程度までは免疫力が低下した状態が続き、さまざまな感染症を生じることがあります。退院してからも、日常生活の中で注意が必要です。GVHD(移植片対宿主病)を合併すると、さらにさまざまな感染症にかかりやすくなります。

《GVHD(移植片対宿主病)》

私たちの身体には、リンパ球(白血球の一種)が存在しています。このリンパ球は、体の外から侵入した病原微生物(細菌やウイルスなど)を攻撃する大事な働きを担っています。造血幹細胞移植で輸注する幹細胞の中には、ドナーのリンパ球もはいっています。ドナーのリンパ球が患者の体を敵とみなし、攻撃し免疫反応を起こします。この反応をGVHD:graft-versus-host disease(移植片対宿主病)と呼びます。GVHDは、発症時期と特徴的な症状に合わせて急性GVHDと慢性GVHDの2つに診断されます。

急性GVHDは、移植後早期(だいたい100日以内)に発症し、主に皮疹・横断・下痢を症状とします。

慢性GVHDは、移植後後期(だいたい100日以後)に発症し、皮膚のかさつきや硬化(かたくなること)、目や口の中の渇き、肝障害や気管が細くなり呼吸がしにくくなるなど、さまざまな症状がでます。

《その他の合併症》

まれに、生着不全(移植をしたが白血球が増えてこない、あるいは一旦増えたあとにまた少なくなってしまう状態)が生じる可能性があります。その他にも、血栓性微小血管障害(TMA)やEBウイルスの感染によってリンパ球の腫瘍ができる合併症(PTLD)など、さまざまな合併症を生じる可能性があります。

造血幹細胞移植の患者に関する詳しい情報は日本造血・免疫細胞療法学会ホームページを参照ください。

- 年齢:治療を受けられる年齢は0歳~60歳が基本です。61歳以上の場合は、全身状態などによって判断します。多くの場合、0~15歳まで小児科、16歳~60歳を血液内科で診療します。(16歳以上であっても、状況によっては小児科で診療する場合があります。)

- PS パフォーマンスステータス(Performance Status):全身状態の指標の一つで、患者の日常生活の制限の程度を示します。日常生活の制限が生じている場合は、移植治療そのものの検討が必要になります。

- 全身状態:病気による移植適応以外でも全身状態(臓器の状態)を確認します。全身状態は、現在の状況と過去に患った病気などもはいります。

- ドナーの確保:同種造血幹細胞移植の場合、造血幹細胞を提供してくれるドナーが必要となります。

- ドナーについての詳細は『造血幹細胞移植ドナーになられる方へ』の項を参照してください。

- 本人・家族の同意など:同種造血幹細胞移植は、多くの合併症やGVHD(移植片対宿主病)など全身に影響する症状が出現する強い治療です。さまざまな視点(病気的な適応、社会的側面、費用面など)からみた医療者の説明を受けた上で、患者本人・家族が同意し、治療に望む強い気持ちが必要となります。

造血幹細胞は通常骨髄の中にあります。G-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)という白血球を増やす薬を注射すると、末梢血(全身を流れる血液)にも流れ出てきます。また、さい帯血(へその緒の血)の中にも豊富に含まれています。

同種造血幹細胞移植の場合、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植があります。

9.造血幹細胞採取(さい帯血採取、骨髄採取、末梢血幹細胞採取)

骨髄採取:骨髄採取は、ドナーに全身麻酔をかけ、うつぶせの状態で腸骨(骨盤の骨)に針を何度も刺して骨髄液を吸引します。採取する骨髄液の量は、患者の体格によって異なります。患者が成人の場合、通常500-1000ml程度です。骨髄採取の欠点は、ドナーが全身麻酔を受け、骨髄液を吸引されます。循環血液量(体の中をめぐる血液の量)が減ることや、全身麻酔の合併症(一時的に血圧が下がる、不整脈が出るなど)が出る可能性があります。また、針を何度も刺しますので、手術後に傷の痛みや腰痛が残ると報告されています。 骨髄採取ドナーの詳細は、ドナーについての項を参照してください。

末梢血幹細胞採取:末梢血幹細胞採取は、白血球を増やすG-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)という薬を腕に皮下注射します。注射は4-5日間が基本です。注射開始後4-5日目から、幹細胞採取を行います。採取は両手に針を刺し、片方の腕から血液を取り出し、専用の機器で幹細胞だけを取り出しバックに入れます。残りの血液は取り出した腕と逆の腕から戻します。採取は患者に必要な十分量の細胞がとれるまで、1~2日間繰り返します。末梢血幹細胞採取の欠点は、採取時にドナーが3~4時間ベッドの上でじっとしていなくてはならないため、苦痛に感じることがあります。G-CSFによる重い副作用が出る可能性があります。G-CSFによって血液が固まりやすくなるため、動脈硬化の危険因子があるドナーさんでは、末梢血幹細胞採取を行うことが難しい可能性があります。 末梢血幹細胞採取ドナーの詳細は、ドナーについての項を参照してください。

さい帯血採取:さい帯血は出生時に採取する必要があります。当院での血縁者間の移植では、用いることができません。当院では、さい帯血バンクを介した非血縁者間の移植になります。 また、当院でのさい帯血採取は現在行っておりません。

参考となるホームページ/参考文献 のページを参考にしてください。