施設案内

Facility Guide

業務紹介

こちらのページは医療関係者(臨床工学技士)の皆様向けの情報です。

※一般の方は、こちらから医療機器管理部トップページに戻ります。 → 医療機器管理部トップページ

【業務内容】

入職後は、約1年6ヶ月間(3ヶ月)かけて各業務の研修を行います。研修終了後は、日々ローテーションで業務を実施しており、多様な領域で高い専門性を発揮しチーム医療に貢献しています。

2015年より、日当直1名と待機3名(手術室、人工心肺、カテ室)で、臨床工学技士の24時間体制を整備しており、夜間・休日の緊急にも対応しています。

医療機器管理

中央管理業務

MEセンターでは、医療機器の点検や修理、購入、廃棄まで実施しており、医療機器管理の拠点となっています。登録する医療機器台数は4,000台以上あり、医療機器管理システムを使用して運用しています。これらの医療機器は中央管理化されており、機器の使用後点検や定期点検の実施、機器更新に係わる機種の選定などを行っています。さらに、医療機器を使用するための研修会の企画や安全情報の収集に努め、医療機器の安全使用に貢献しています。また、院内全域における生体情報モニター等の電波状況を把握し、チャンネル管理を含むより安全で確実なモニター管理を行っています。

ICU・NICU・HCU業務

ICUは12床あり、臨床工学技士が24時間体制(日勤1名、当直1名)で勤務しています。臨床工学技士は、主に人工呼吸器、急性血液浄化療法、補助循環、低体温療法、NO療法などに関わり、機器の導入・設定変更・監視・アラーム対応・メンテナンスを行っています。また、医師をはじめ・看護師・薬剤師・理学療法士等の多職種とチーム医療を形成し、患者さんの早期回復を目指しています。

NICU(新生児特定集中治療室)、GCU(新生児治療回復室)では、低出生体重児や新生児に対して治療が行われています。臨床工学技士は、人工呼吸器、保育器、生体情報モニター、NO療法、低体温療法の使用中点検や操作を医師や看護師と協力し行っています。

RST業務

RST(Respiratory Support Team:呼吸サポートチーム)は、院内で呼吸ケアや人工呼吸器、酸素療法に関する支援を行うチームです。医師、看護師、理学療法士、事務とそれぞれの知識を共有し、患者さんの支援を行っています。また呼吸療法に関する研修会も実施しています。

VAD外来業務

植込み型補助人工心臓(VAD)とは、重症の心不全に対し心臓のポンプ機能を補助する装置です。外来では、VAD装置の動作確認やバッテリー状態の確認、またバッテリーなどの定期交換物品の確認や交換を行います。心臓血管外科医や循環器内科医、看護師、臨床工学技士などの多職種によるチームで診療および管理を行なっています。

手術室

人工心肺業務(CPB)

人工心肺とは、心臓や大血管に対しての手術において、心臓と肺の機能を人工的に代行し血液循環を維持する生命維持管理装置です。臨床工学技士はこの装置を用いて手術中の操作・管理を行っています。

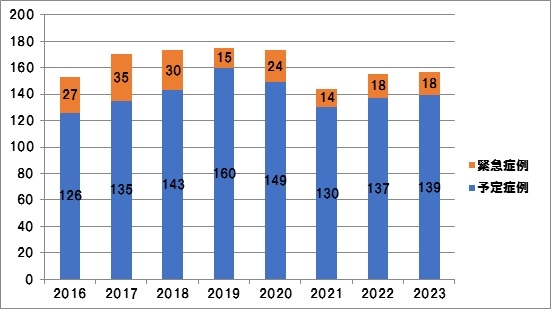

手術室には3台の人工心肺装置があり、緊急手術も含め年間約160件の人工心肺を操作しています。

[本院の人工心肺件数]

他にも心臓を止めている間に心臓を保護する心筋保護装置や大動脈内バルーンパンピング(IABP)、体外式膜型人工肺(ECMO)、補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA:補助循環装置)など様々な機器の操作、管理を行っています。

医療機器管理部では、ローテーションで各業務に従事している為、臨床工学技士の約2/3のスタッフが人工心肺業務に携わっています。また、資格取得も積極的に行っており、臨床工学技士7名が体外循環技術認定技士の資格を有しています。

手術中は、心臓血管外科医・麻酔科医・看護師などと円滑なコミュニケーションを取ることに努め、安全で高度な医療を提供できるように日々研鑽しています。

TAVI

重症の大動脈弁狭窄症で、開胸手術による治療が不可能または 非常に困難な患者さんに対する新しい治療で、大動脈弁をバルーンで拡張するだけでなく弁を留置する治療法です。臨床工学技士の役割は、物品準備、人工心肺、ECMOスタンバイ、テンポラリーペースメーカ操作、ポリグラフ記録等があります。

MitraClip®

僧帽弁接合不全修復システム(MitraClip®)は、外科的治療のように開胸す る事なく、カテーテルを太ももの付け根の血管から挿入し、システムの先端に付属したクリップを僧帽弁に留置する治療法です。臨床工学技士の役割は、物品準備、人工心肺、ECMOスタンバイ、テンポラリーペースメーカ操作、ポリグラフ記録等があります。

Watchman ™

経皮的左心耳閉鎖術は、長期の抗凝固療法における出血リスクが高い患者さんに対して、血栓が形成される部位の90%以上とされる左心耳を閉鎖する治療です。

眼科業務

眼科手術は、毎週火曜日、木曜日に手術室の2部屋を使って行われています。眼科手術の業務は、術中に使用する網膜硝子体手術装置、眼科用冷凍手術装置や顕微鏡、その他の手術関連機器の準備及び術中操作を行っています。

白内障手術のみならず、緑内障手術、硝子体手術、網膜復位術などの視機能回復のための手術に携わっています。そのため、夜間、休日の緊急手術も多く、チームで対応しています。

2023年は1872件の手術対応をしました。件数の多い眼科手術がより安全かつ円滑に遂行されるよう、医師・看護師と協力しています。

術中神経モニタリング業務

脳神経外科手術では、腫瘍摘出術や血管減圧術、クリッピング術などを、整形外科手術では、脊椎固定術、脊髄腫瘍摘出術などの手術を行なっています。これらの手術は、脳や脊髄神経の近い領域に関わるため、リスクが伴う症例です。手術中に神経や血管が障害されると、術後に手足の麻痺や聴覚障害などの神経障害が起こる可能性があります。合併症のリスクを減らすため、手術中に電気刺激や音刺激、光刺激を用い、誘発される電位を記録しています。臨床工学技士は、これを持続的にモニタリング(監視)し、術者と情報共有しながら合併症リスクの軽減に努めています。

ロボット支援業務

ロボット支援内視鏡手術とは、内視鏡手術に手術支援ロボットを用いて行う手術です。高解像度の3D内視鏡映像を見ながら、繊細な動きができるロボットアームを操作することでより精密な手術を行うことができ、従来の内視鏡手術の利点をさらに向上させます。本院では、2015年8月手術支援ロボット ダビンチの導入に加え、2022年に国産手術支援ロボット hinotori™ を県内初導入し、現在3台の手術支援ロボットで年間500例の手術を行っています。

手術支援ロボットは非常に精密な機器であるため、トレーニングを積んだ臨床工学技士が機器の準備から片付けまでを一括して行い、手術中のトラブルや周辺機器の管理を行うことで手術がより安全かつ円滑に実施されるようサポートしています。

麻酔器点検業務

手術室内の麻酔器は予備機を含め17台(7機種)保有しています。麻酔器の外観点検や電源、配管の接続の確認をはじめ、麻酔器の始業点検を行い、必要に応じてフローセンサーや二酸化炭素吸収剤の交換も行います。また、手術中における麻酔器のトラブル対応も行なっています。

透析室

血液浄化業務

本院透析室では12床のベッドを有し、入院透析を主として、血液透析(HD)、オンライン血液透析濾過(Online-HDF*)、その他血液浄化業務を行っています。(*HDF:hemodiafiltration)

日常の業務は透析液の立ち上げ、回路のプライミング、各種装置の使用前点検に始まり、穿刺と透析の実施、装置の洗浄消毒、翌日準備など、透析室の運営に深く関わる部分が多く、安全な透析治療の提供を目標に日々尽力しています。

また、透析の開始、透析中の管理、返血操作などの業務にも積極的に携わり、医師・看護師との連携の強化を図る事で透析室全体の安全性の向上に努めています。

その他にも、患者監視装置のメンテナンスや管理、人工呼吸器や非侵襲的陽圧換気(NPPV)装着患者の対応なども行っており、他業務での経験や知見を活かすとともに、自己研鑽にも繋がっています。

血液浄化としては血漿交換(単純、二重膜濾過)、血漿吸着、腹水濃縮、顆粒球除去、末梢血幹細胞採取など、年間200件以上の血液浄化療法を行っています。

近年では、静岡県内初のCAR-T細胞療法提供可能施設の高度医療チームの一員として細胞分離(白血球採取)に関わるなど、活躍の場を広げています。

循環器

心臓カテーテル検査業務

心臓病の診断・治療における検査一連の記録をするための機器や血管内超音波法(IVUS)、光干渉断層法(OCT)/OFDIなどのイメージング装置の操作を行い、治療のサポートに努めています。緊急時には補助循環装置(IABP・ECMO・IMPELLA)の操作に対応しています。

アブレーション業務

不整脈を起こす原因となっている異常な電気興奮の発生箇所を焼灼する治療法で、心内心電図記録装置や3Dマッピング装置、スティムレーターの操作を行っています。治療の際には、医師の指示のもと高周波装置を操作し焼灼を行っています。

ペースメーカー関連業務

植込み型心臓電気デバイス(ペースメーカー・植込み型除細動器・両心室ペーシング)の植え込み術に立ち会い、アナライザを用いてリード留置部位の波高値や閾値を測定、プログラマーを操作してデバイスの設定を行っています。遠隔モニタリングシステムを導入し、医師と共に医療機関へ送信されたデバイスの情報を管理しています。

内視鏡室

内視鏡センターでは、主に内視鏡検査に関連する機器の準備、点検、管理を行っています。他にも洗浄業務、カプセル内視鏡業務、出張内視鏡業務も行っています。多職種と連携を図り、検査がより安全かつ円滑に施行できるように務めています。