採用・募集

Adoption Information

産科婦人科

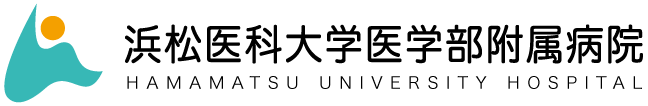

1)プログラム内容

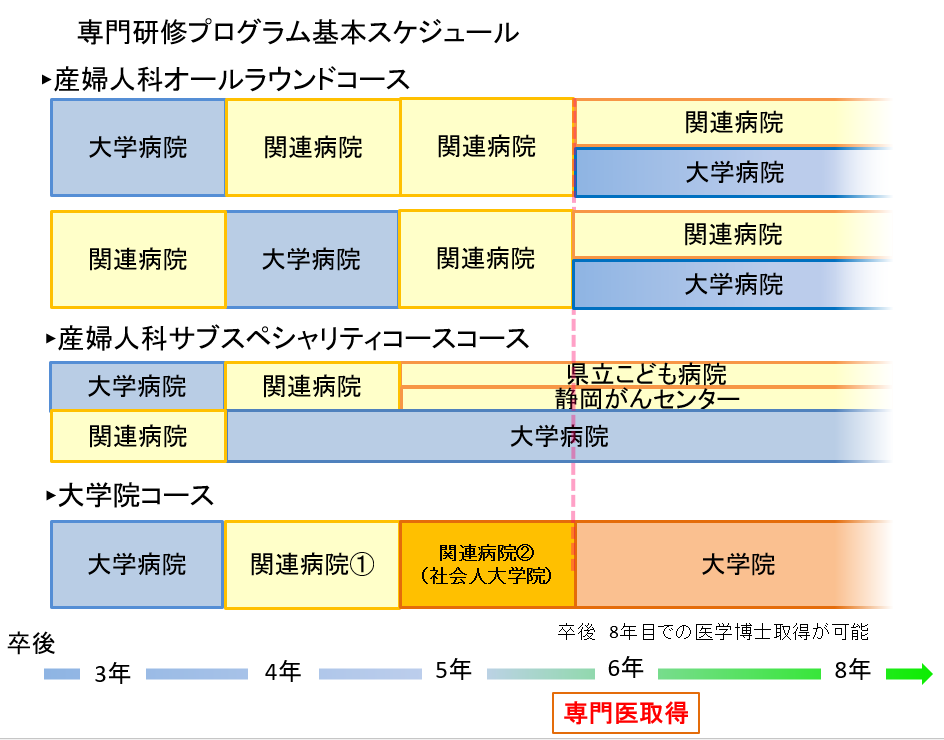

関連病院は地域の基幹病院での研修となる。下記の多くの病院は科長を医局出身者で占めている。

関連施設は県内全域にあり就職には全く困らない状況である。6年目で産婦人科専門医試験を受験し専門医を取得する。専門医取得前後には再度、大学に帰局し産婦人科の知識技術をbrush upする。7年目以降は大学で研究(大学院等)、サブスペシャルティ取得のための専門研修、あるいは関連病院に活躍したい人は地域中核病院に勤務の選択などがある。

研修目標:専門医取得のために必要な症例

【必要経験症例】

a. 分娩症例150例、ただし以下を含む( 4)については2)3)との重複可 )

1) 経腟分娩;立ち会い医として100例以上

2) 帝王切開;執刀医として30例以上

3) 帝王切開;助手として20例以上

4) 前置胎盤症例(あるいは常位胎盤早期剥離症例)の帝王切開術執刀医あるいは助手として5例以上

b. 子宮内容除去術、あるいは子宮内膜全面掻爬を伴う手術執刀10例以上(稽留流産を含む)

c. 腟式手術執刀10例以上(子宮頸部円錐切除術、子宮頸管縫縮術を含む)

d. 子宮付属器摘出術(または卵巣嚢腫摘出術)執刀10例以上(開腹、腹腔鏡下を問わない)

e. 単純子宮全摘出術執刀10例以上(開腹手術5例以上を含む)

f. 浸潤癌(子宮頸癌、体癌、卵巣癌、外陰癌)手術(助手として)5例以上

g. 腹腔鏡下手術(執刀あるいは助手として)15例以上(上記d、eと重複可)

h. 不妊症治療チーム一員として不妊症の原因検索(問診、基礎体温表判定、内分泌検査オーダー、子宮卵管

造影、あるいは子宮鏡等)、あるいは治療(排卵誘発剤の処方、子宮形成術、卵巣ドリリング等 に携わった

担当医、あるいは助手として)経験症例5例以上

i. 生殖補助医療における採卵または胚移植に術者・助手として携わるか、あるいは見学者として参加した症例

5例以上

j. 思春期や更年期以降女性の愁訴(主に腫瘍以外の問題に関して)に対して、診断や治療に携わった経験症例

5例以上(担当医あるいは助手として)

k.経口避妊薬やLEP 製剤の初回処方時に有害事象等を説明した症例 5例以上

【学術活動】

a.日本産科婦人科学会学術講演会などの産婦人科関連の学会・研究会で筆頭者として1回以上発表していること。

b.筆頭著者として論文1編以上発表していること。

2)処遇

大学では医員として勤務。兼業は週1-2回可能(平日は週1日)。周産期、婦人科腫瘍、生殖内分泌、女性医学領域を万遍なく研修する(地域基幹病院での後期研修プログラムでは全ての領域をカバーしていることは少ない)。6年目で専門医を取得したら研究的な仕事も開始する。学位を早く取得したい方は5年目から社会人大学院として連携施設を回りながら、大学院での研究開始も可能となる。兼業は、各施設ごと特色を持っているが、がん検診・外来・手術・当直業務が主となり、地域の基幹病院、開業医、検診センターが出向先となる。日常診療、研究に専念できる。当大学では出産をした女性医師が復帰できるように「医師トータルサポートセンター」があり、外勤先の斡旋、育児支援、臨床・研究教育を行っている。

3)専門医制度や大学院との関連について(医学博士とsubspecialtyの両方を目指す教育)

日本産科婦人科学会専門医試験は全員が合格している。県内どの病院でも症例が多く充分な研修成果が得られる。日本産科婦人科学会専門医を取得するためには第一著者として原著論文を書いていることが必要となった。そのため3年目から6年目の間に大学指導教官、関連病院医長の指導を受け、原著論文を書き上げる(当大学の専門医養成プログラムにて研修を受けるメリットの1つ)。地域病院での後期研修プログラムで臨床診療のみしていては専門医取得ができなくなった。

7年目以降は、学位とsubspecialtyの専門医の両方を取得するために医局が教育を行い、そのお手伝いをする。身分は大学院あるいは医員あるいは教官となる。subspecialtyの専門医は周産期専門医、婦人科腫瘍専門医、生殖医療専門医、婦人科内視鏡認定医、女性ヘルスケア専門医、内分泌代謝科(産婦人科)専門医などがある。学位取得は医員として研究するか大学院で研究するコースがある。社会人大学院もあり関連施設で勤務しながら大学院で学べるコースもある。大学には全ての領域の専門医が勤務しており指導体制は整っている

4)10年目以降の進路

上述のように学位とsubspecialtyの専門医を取得した医師は本人の希望で大学の教官になる、関連施設の部長、副部長になるかどちらかの選択ができる。将来開業を考えている方も開業で成功するための支援も行っている。

5)ふじのくに地域医療支援センターでのプログラム

大学病院では静岡県下での研修プログラムであるふじのくに地域医療センター産婦人科専門医研修ネットワークプログラムにも参加している。プログラム概要は以下のアドレスを参照していただきたい。大学病院以外の研修が主となるが、専門医取得には6カ月以上の大学病院などの基幹病院での研修を必須としている。

http://fujinokuni-doctor.jp/index.html(外部リンクへ移動します)

プログラム責任者

産科婦人科 小谷 友美(科長)

mail:itoto●hama-med.ac.jp (●を@に変換して送信してください)

TEL :053-435-2309

FAX :053-435-2308

大学の関連ページ