教育

Education

教育活動

周産期医療の発展は目覚ましいものがあり、合併症を有するハイリスク母体の管理、胎児期から新生児へ連続した管理が重要です。新生児についても呼吸器・循環器・神経学的発達など成人と変わらない集中管理が必要で、集中的に周産期医療の理論と実践を習得することが望まれます。

卒前教育の充実 †

医学科4年次生

・小児発達系講義

(a)新生児の生理

(b)新生児の主な疾患と病態

(c)早産児の主な疾患と病態

・救急医学講義

小児救急

・周産母子センターの見学(希望者)

医学科5年次生

・小児科臨床実習

NICU入院児に関するプレゼンテーション指導

新生児蘇生法のレクチャー

帝王切開の立会い・処置

新生児搬送の同行

・産科臨床実習

分娩の立会い

医学科6年次生

・選択臨床実習

・学外医療機関との連携による学外臨床実習

・小児科学補講

初期研修プログラム †

・臨床研修

・新生児蘇生法の講習

・国内学会参加、学会発表の支援

・静岡県内外の周産期医療の専門家による講演会・講習会の開催

後期研修プログラム †

・臨床研修

到達目標

新生児研修到達目標 ![]()

産科研修到達目標 ![]()

・新生児蘇生法講習会受講支援

新生児蘇生法インストラクター養成講習会受講支援

・国内学会参加、学会発表の支援

小児科医、産婦人科医として基本となる小児科学会、産科婦人科学会に早期に入会し、

学術集会に参加し基礎的知識の吸収に努めるとともに、学会発表ができるようにします。

・県内の総合周産期施設との相互交流

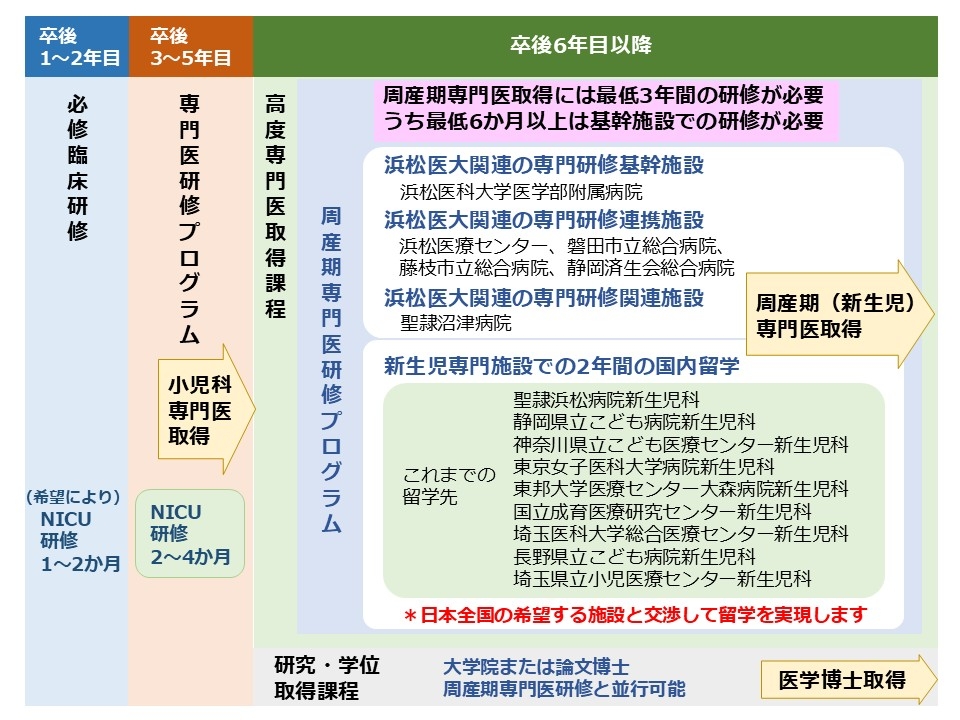

専門研修プログラム †

周産期専門医資格取得の支援

周産期医療関連のサブスペシャリティとして、日本周産期・新生児医学会認定の新生児専門医と、母体・胎児専門医があります。そのどちらかの専門医資格がとれるように研修を積んでいただきます。

・臨床研修

到達目標

(a)新生児専門医 新生児専門医に必要な研修内容 ![]()

・胎児の生理、新生児の生理の特徴を理解できる。

・胎児から新生児への連続した管理が行える。

・新生児蘇生、周生期の新生児処置ができる。

・新生児呼吸管理の基礎が理解できる。

・乳児期の発育、発達を理解し、病的乳児の管理指導が適切に行える。

(b)母体・胎児専門医 母体胎児専門医に必要な研修内容 ![]()

・ハイリスク妊娠、合併症を有する妊婦の適切な管理ができる。

・産科救急のプライマリーケアができる。

・帝王切開術、吸引分娩などの産科手術が行える。

・胎児異常の系統的な評価、出生前診断ができる。

・胎児well-beingの評価が行える。

・胎児心拍陣痛図の基本が理解でき、緊急時の対応ができる。

・新生児蘇生法インストラクター養成講習会受講支援

・研究論文作成の支援

周産期専門医資格取得には、臨床経験のみならず筆頭著者としての研究論文が必要です。

学位取得の支援

我が国における周産期医療の質的な向上を目指すためには臨床研究、基礎研究が重要な役割を担います。大学院による課程博士の他、論文博士も想定して積極的に医学博士取得の機会を提供します。

新生児診療技術向上のための国内留学

重症新生児の呼吸管理や循環管理などの専門的技術や新生児の広域搬送など、新生児診療の中の各分野について専門性の高い施設に国内留学し、新生児診療技術をさらに向上させる機会を提供します。

周産期に関する国際的視野をもった医師の育成

海外における周産期医療の進歩は著しいため、海外の周産期医療の情報収集に有用である国際学会に参加し、演題発表ができるための支援を行います。

新生児サブスペシャリティ研修の流れ

大学の関連ページ

附属病院の関連ページ

関連ページ